静かな住宅地に住むメリットとは?

静かな環境で暮らしたい。

そんな願いを持つ方は少なくないでしょう。日々の喧騒から離れ、心地よい静けさに包まれた住まいは、多くの人が理想とする住環境です。特に家族との時間を大切にしたい方や、在宅勤務が増えた方にとって、静かな住宅地の価値は近年さらに高まっています。

閑静な住宅街とは、一戸建てが立ち並ぶ比較的静かな場所を指します。スーパーやアミューズメント施設などの賑やかな商業施設とは区画が分けられており、人通りが少なく落ち着いた環境が特徴です。

実は閑静な住宅街は自然発生するものではなく、自治体が意図的に作り出すものなのです。低層住居専用地域と中高層住居専用地域と呼ばれる区域がこれに該当します。

実は閑静な住宅街は自然発生するものではなく、自治体が意図的に作り出すものなのです。低層住居専用地域と中高層住居専用地域と呼ばれる区域がこれに該当します。

では、そんな静かな住宅地に住むメリットとは何でしょうか?

騒音ストレスから解放される

静かな住宅地の最大のメリットは、騒音に悩まされることが少ない点です。

環境省の基準によれば、一般的な住宅地域における昼間の音量基準は55デシベル以下、夜間では45デシベル以下が理想とされています。これは図書館や静かな住宅地の昼間と同レベルの静けさです。騒音に敏感な方にとって、この環境は心身の健康を保つ上で非常に重要な要素となります。

世界保健機関(WHO)の「環境騒音ガイドライン」では、騒音による睡眠妨害や慢性的な睡眠障害が、虚血性心疾患や生活習慣病、心臓血管系疾患のリスク上昇につながることが指摘されています。特に夜間の騒音レベルが40デシベルを超えると、約11%の人が睡眠に影響を受けるとされているのです。

あなたは夜中に突然聞こえてくる車のエンジン音や、早朝から始まる工事の音で目を覚ましたことはありませんか?

静かな住宅地では、そういった不快な体験から解放されるのです。

安全性が高い

静かな住宅地では、幹線道路や大通りに面していないため、大型車が通ることが少なく安全です。車の交通量が少ないことで、子どもたちが外で遊ぶ際の安全性も高まります。

私が以前住んでいた住宅街では、子どもたちが道路で自転車の練習をしていても、車の心配をほとんどせずに見守ることができました。通過交通が少ないため、地域の人々の顔も自然と覚えるようになり、不審者の発見も容易になるのです。

閑静な住宅街に引っ越してくるのは子育て世代が多いため、治安が良いこともメリットの一つです。住宅街の中で夜間に外出する人は少なく、地域全体が落ち着いた雰囲気を保っています。

閑静な住宅街に引っ越してくるのは子育て世代が多いため、治安が良いこともメリットの一つです。住宅街の中で夜間に外出する人は少なく、地域全体が落ち着いた雰囲気を保っています。

教育環境が充実している

静かな住宅地には、子育て世代が多く住む傾向があるため、周辺に教育施設が充実していることが多いです。小学校や中学校が近い物件は人気が高く、自然とファミリー世帯が集まります。

そのため、学習塾や子どものための習い事ができる場所も多く点在しています。また、子どもたちのための公園が近くにあることも多く、住宅地の中にちょっとした遊び場が複数提供されていることがあります。

教育熱心な家庭が集まる傾向もあり、子どもの教育環境としては非常に恵まれていると言えるでしょう。

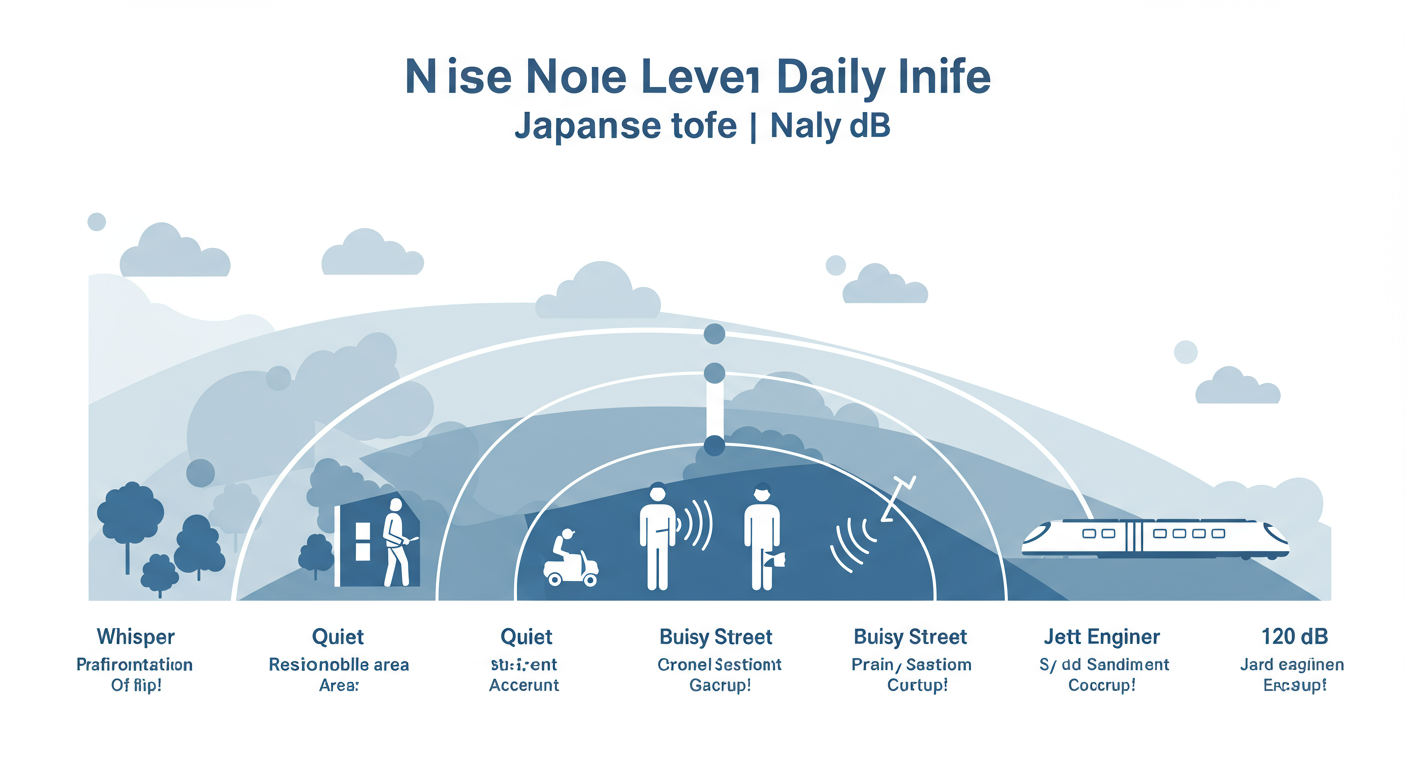

騒音の基準と人体への影響

静かな住宅地を選ぶ前に、まず騒音とは何か、そして人体にどのような影響を与えるのかを理解しておきましょう。

騒音レベルはデシベル(dB)という単位で表されます。数値が大きくなるほど大きな音であることを意味し、一般的な人の会話であれば55〜60デシベル程度です。

では、具体的にどのくらいの音量がどのような影響を与えるのでしょうか。

では、具体的にどのくらいの音量がどのような影響を与えるのでしょうか。

騒音レベルの目安

騒音レベルの目安を具体的な例で見てみましょう。

- 20〜30デシベル:ささやき声、木の葉のふれあう音(非常に静か)

- 40デシベル:図書館内、静かな住宅地の昼間

- 50デシベル:静かな事務所、家庭用クーラーの室外機

- 60デシベル:普通の会話、洗濯機、掃除機

- 70デシベル:騒々しい街頭、セミの鳴き声(2m)

- 80デシベル:地下鉄の車内、電車の車内、ピアノ(1m)

- 90デシベル以上:犬の鳴き声(5m)、騒々しい工場内

環境省の基準では、住宅地域における騒音は昼間で55デシベル以下、夜間で45デシベル以下が望ましいとされています。

あなたの現在の住まいは、この基準を満たしていますか?

騒音が健康に与える影響

騒音は単なる不快感だけでなく、健康にも深刻な影響を与えることがあります。

WHOの研究によれば、夜間に40デシベルを超える騒音に長期間さらされると、睡眠障害のリスクが高まります。さらに、道路交通騒音の場合、53デシベルを超えると心臓血管系疾患のリスクが上昇し、10デシベル上昇するごとにそのリスクが1.08倍になるとされています。

私の友人は幹線道路沿いのマンションに住んでいましたが、夜間の車の騒音で慢性的な睡眠不足に悩まされ、最終的に引っ越しを決断しました。引っ越し後は睡眠の質が向上し、日中の集中力も格段に上がったと喜んでいます。

静かな環境は、単なる快適さだけでなく、健康を守るための重要な要素なのです。

静かな住宅地を見極めるポイント

では、実際に静かな住宅地を選ぶ際のポイントを見ていきましょう。

住宅地の静けさは、様々な要因によって左右されます。立地条件や周辺環境、建物の構造など、複合的な要素を考慮する必要があります。

立地条件をチェック

まず確認すべきは、その住宅地の立地条件です。

- 幹線道路からの距離:大きな道路に近いと、車の走行音や排気音が気になります。特に交通量の多い道路や交差点付近は避けましょう。

- 鉄道路線からの距離:線路に近いと電車の走行音や踏切の音が響きます。特に高架線路の場合、音が広範囲に伝わりやすいので注意が必要です。

- 商業施設の有無:飲食店や娯楽施設が近くにあると、人の声や音楽の音が聞こえてくることがあります。特に深夜営業の店舗には注意しましょう。

- 工場や建設現場の有無:工場からの機械音や建設現場からの工事音は大きなストレスになります。将来的な開発計画も確認しておくと安心です。

私が住宅を探していた時、一見静かに見えた物件の近くに、深夜まで営業するファミリーレストランがあることに後から気づきました。週末になると駐車場からの車の出入りや客の声が深夜まで続き、かなり悩まされました。

立地条件は一度決めると変えることができないため、慎重に検討することが大切です。

立地条件は一度決めると変えることができないため、慎重に検討することが大切です。

時間帯による騒音チェック

住宅地の静けさは時間帯によって大きく変わることがあります。物件見学の際は、可能であれば異なる時間帯に訪れることをおすすめします。

特に確認したい時間帯は以下の通りです。

- 早朝(6〜8時):通勤・通学の時間帯は人や車の動きが活発になります。

- 日中(10〜15時):工事や配達などの活動が行われることが多い時間帯です。

- 夕方〜夜(17〜22時):帰宅ラッシュや飲食店の営業が活発になる時間帯です。

- 深夜(23〜翌5時):本来最も静かであるべき時間帯です。この時間に騒音があると睡眠に大きな影響を与えます。

週末と平日でも騒音の状況は変わることがあります。可能であれば、両方確認するとより安心です。

どうですか?あなたが今住んでいる場所や、これから住もうとしている場所の騒音レベルを、時間帯ごとに想像できますか?

建物の構造と防音性能

住宅地の静けさは、建物自体の防音性能にも大きく左右されます。

マンションの場合、建物の構造によって音の伝わり方が異なります。一般的に、分譲マンションは賃貸マンションやアパートよりも壁が厚く、防音性に優れていることが多いです。

マンションで伝わる音には、「空気伝播音」と「固体伝播音」の2種類があります。空気伝播音は会話やテレビの音など空気を介して直接伝わる音で、壁を厚くすることである程度防げます。一方、固体伝播音は床や壁の振動によって伝わる音で、上階の足音や楽器の音などが該当し、これは防音対策が難しいとされています。

新築の一戸建てを検討する場合は、防音性能の高い建材や二重窓の採用などを検討すると良いでしょう。タウンライフ家づくりでは、静かな環境を重視した家づくりのプランニングも可能です。

住宅地選びで騒音トラブルを避けるコツ

実際に住宅地を選ぶ際に、騒音トラブルを避けるためのコツをご紹介します。

事前調査を徹底する

まずは徹底した事前調査が重要です。

- ハザードマップの確認:地域の特性や環境を把握するために、自治体が公開しているハザードマップを確認しましょう。騒音に関する情報が記載されていることもあります。

- 口コミや評判の確認:インターネットやSNSで地域の評判を調べたり、可能であれば実際にその地域に住んでいる人に話を聞いたりすると良いでしょう。

- 周辺施設の営業時間確認:近隣の商業施設や飲食店の営業時間を調べておくことで、夜間の騒音リスクを予測できます。

- 将来の開発計画確認:自治体の都市計画や開発計画を確認し、将来的に騒音源となる施設が建設される予定がないか調べておきましょう。

私の知人は、購入を検討していたマンションの近くに大型商業施設の建設計画があることを事前調査で知り、購入を見送りました。後日、その商業施設が完成すると、予想通り周辺の交通量が増加し、騒音問題が発生したそうです。事前調査の重要性を実感した出来事でした。

角部屋や最上階を選ぶ

マンションを選ぶ際は、角部屋や最上階を検討すると良いでしょう。

角部屋は隣接する住戸が少ないため、隣人からの騒音が減ります。最上階は上階からの足音に悩まされることがありません。ただし、最上階は屋上からの熱や雨音が気になることもあるため、建物の構造や断熱性能も確認しておきましょう。

また、エレベーターやゴミ置き場、駐車場などの共用施設からは離れた住戸を選ぶと、生活騒音を避けられます。

一戸建ての場合は、隣家との距離が十分にある物件を選ぶことが重要です。特に、家と家の間隔が狭いと生活音が聞こえやすくなります。

住民構成を確認する

住宅地の静けさは、そこに住む人々の生活スタイルにも大きく影響されます。

可能であれば、その住宅地や集合住宅の住民構成を確認しておくと良いでしょう。子育て世帯が多い場所では子どもの声や足音が、若い単身者が多い場所では夜間の出入りや音楽の音が気になることがあります。

自分のライフスタイルと合った住民構成の場所を選ぶことで、お互いの生活音に対する許容度が高まり、トラブルを避けやすくなります。

私の場合、子育て中だったため、同じく子育て世帯の多いマンションを選びました。お互いに子どもの声に理解があるため、ストレスなく生活できています。

注文住宅で実現する静かな住環境

既存の住宅地や物件に満足できない場合は、注文住宅という選択肢もあります。自分の希望に合わせた静かな住環境を一から作り上げることができるのです。

防音設計のポイント

注文住宅で防音性能を高めるためのポイントをいくつかご紹介します。

- 高性能な窓の採用:二重窓や真空ガラス、防音サッシなどを採用することで、外部からの騒音を大幅に軽減できます。

- 壁の断熱・防音材:壁内に高性能な断熱材や防音材を充填することで、音の伝わりを抑えられます。

- 床の浮き構造:床を浮かせる構造にすることで、固体伝播音を軽減できます。特に2階建て以上の住宅では効果的です。

- 間取りの工夫:寝室や書斎などの静かさが求められる部屋を、道路から離れた場所に配置するなどの工夫も有効です。

タウンライフ家づくりでは、こうした防音対策を含めた家づくり計画書の作成依頼ができます。チャットボット形式のフォームで簡単に希望を伝えられるので、防音性能の高い住まいづくりをサポートしてもらえるでしょう。

実際に私の知人は、タウンライフ家づくりを利用して、幹線道路近くでありながら静かな住環境を実現しました。道路側の窓を最小限にし、リビングや寝室を庭側に配置するという間取りの工夫と、高性能な防音窓の採用で、外部騒音をほとんど感じない住まいになったそうです。

静かな環境を重視した土地選び

注文住宅を建てる際は、まず土地選びが重要です。タウンライフ家づくりでは、土地に関する要望として「静かな環境」を選択することができます。

静かな環境の土地を選ぶポイントは以下の通りです。

- 行き止まりの道路沿い:通過交通がなく、車の往来が少ない場所を選びましょう。

- 公園や緑地に隣接:緑地は天然の防音壁の役割を果たします。

- 高低差のある土地:周囲より高い位置にある土地は、道路からの騒音が届きにくくなります。

- 分譲地内の奥まった区画:入口から離れた奥まった区画は、外部からの騒音の影響を受けにくいです。

土地探しから家づくりまで一貫してサポートしてもらえるサービスを利用すれば、理想の静かな住環境をより確実に実現できるでしょう。

まとめ:静かな住環境で快適な生活を

静かな環境の住宅地を選ぶことは、日々の生活の質を大きく左右します。騒音は単なる不快感だけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があるため、住まい選びの重要な判断基準となります。

静かな住宅地を選ぶためのポイントをおさらいしましょう。

- 立地条件(幹線道路や鉄道、商業施設からの距離)を慎重に確認する

- 時間帯による騒音の変化を把握するため、異なる時間に現地を訪れる

- 建物の構造や防音性能をチェックする

- 事前調査を徹底し、将来的な開発計画も確認する

- マンションなら角部屋や最上階、共用施設から離れた住戸を検討する

- 住民構成を確認し、自分のライフスタイルに合った環境を選ぶ

また、注文住宅という選択肢を検討する場合は、防音設計のポイントを押さえ、静かな環境を重視した土地選びを行いましょう。

理想の静かな住環境を実現するためには、専門家のサポートを受けることも有効です。タウンライフ家づくりでは、静かな環境を含めた様々な要望に応じた家づくり計画書の作成依頼ができます。優良ハウスメーカーや工務店に新築一戸建ての間取りプラン作成を依頼することも可能です。

静かな住環境は、心身の健康を守り、快適な生活を送るための大切な要素です。ぜひ、この記事で紹介したポイントを参考に、理想の静かな住まいを見つけてください。