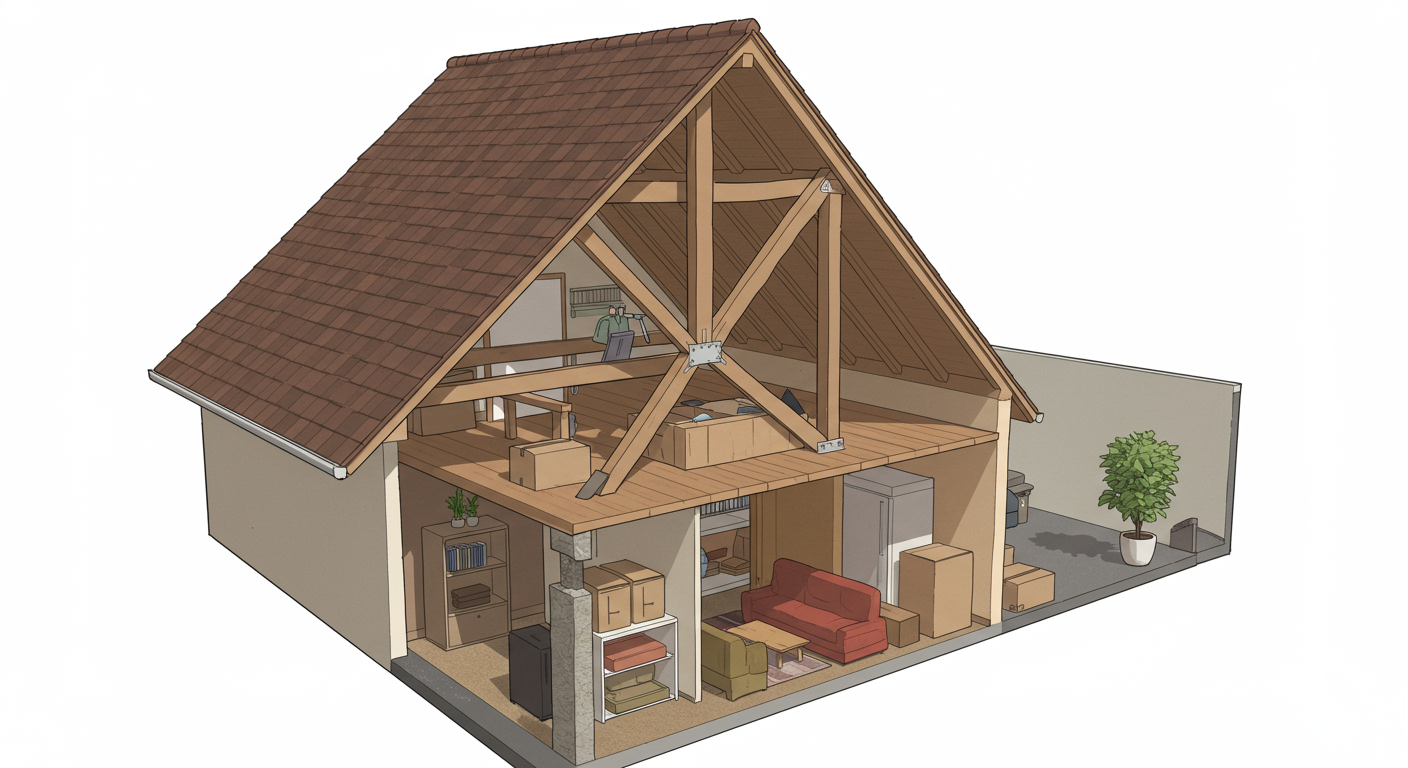

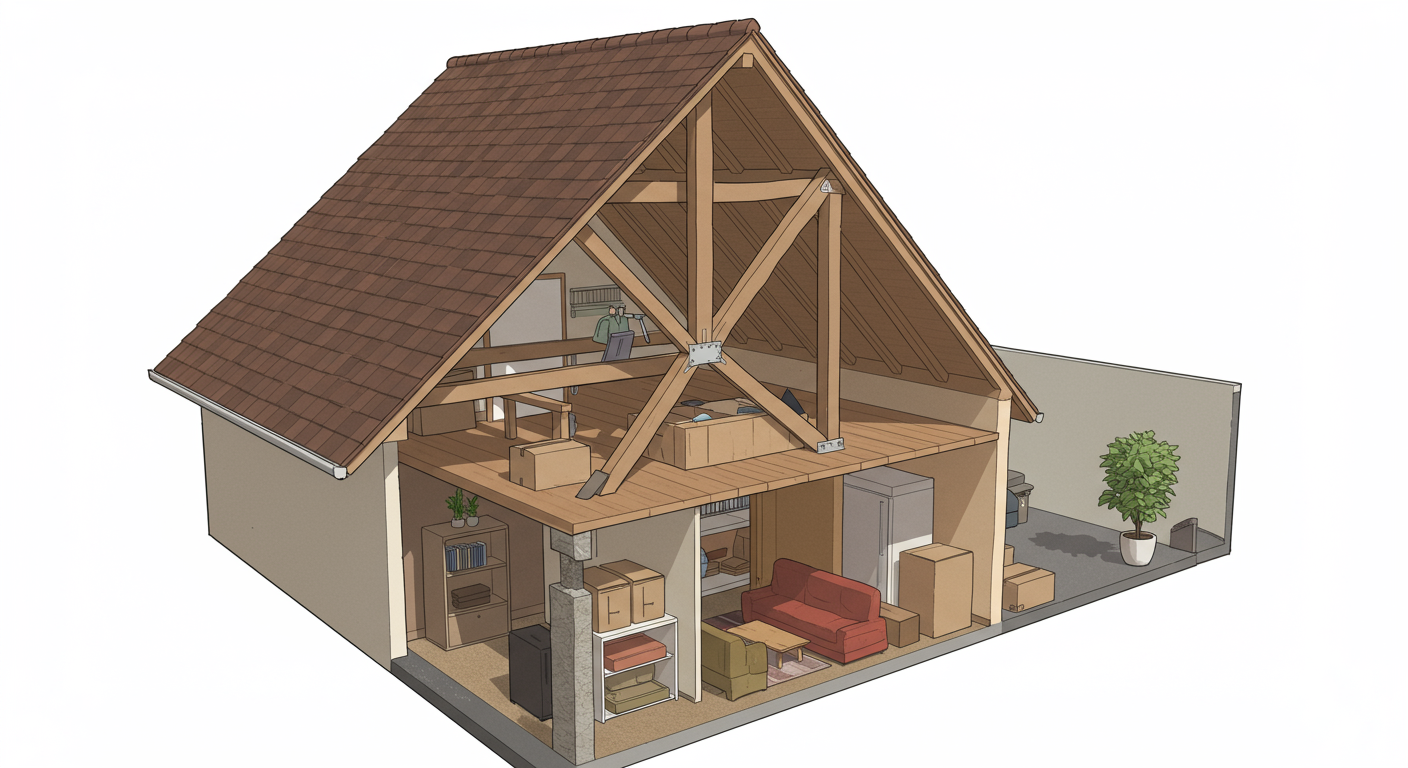

屋根裏収納とは?基本知識と活用のメリット

「もっと収納スペースがあれば…」

家族が増えたり、趣味の道具が増えたりすると、どうしても収納に困ることがありますよね。そんなとき、意外と見落としがちなのが屋根裏の空間です。実は屋根と天井の間にできる余剰スペースは、上手に活用すれば驚くほど便利な収納空間になります。

屋根裏収納(小屋裏収納やグルニエとも呼ばれます)は、建築基準法で定められた条件を満たせば、容積率や固定資産税の計算に含まれないという大きなメリットがあるんです。つまり、実質的な生活空間を増やすことなく、収納力をアップできる秘密の空間なのです。

では、屋根裏収納として認められるための条件とは何でしょうか?一般的には以下のような基準があります。

では、屋根裏収納として認められるための条件とは何でしょうか?一般的には以下のような基準があります。

- 床から天井までの高さが1.4m以下であること

- 面積が下の階の1/2未満であること

- 居室として使用しないこと

- 簡易な内装仕上げであること

ただし、地域によって細かな規定が異なる場合があります。例えば、愛知県では屋根裏収納に固定式階段の設置が認められていません。計画前に必ず自治体の規定を確認しておきましょう。

屋根裏収納で後悔しないための計画ポイント

せっかく作った屋根裏収納なのに「使いづらい」「思ったより収納できない」と後悔する方も少なくありません。

屋根裏収納を最大限に活用するためには、計画段階での検討が何より重要です。特に注意すべきポイントを見ていきましょう。

1. 断熱・換気対策を徹底する

屋根裏は外気の影響を直接受けやすい場所です。夏は極端に暑く、冬は極端に寒くなりがち。断熱材をしっかり入れないと、収納した衣類やアイテムにカビが発生する原因になります。

また、換気の問題も見逃せません。小窓や換気扇を設置して、空気の循環を確保しましょう。「収納だから」と断熱・換気を軽視すると、大切なものを傷める結果になりかねません。

2. アクセス方法を慎重に選ぶ

屋根裏収納へのアクセス方法は、使い勝手を大きく左右します。はしごタイプ、折りたたみ階段、固定階段など、いくつかの選択肢があります。

ただし、先述の通り地域によっては固定階段の設置が認められていない場合もあるので注意が必要です。また、上り下りの際の安全性も重要なポイント。特に重い荷物を持っての移動を考慮すると、安定性の高いアクセス方法を選びたいところです。

3. 照明計画を忘れずに

屋根裏は自然光が入りにくい空間です。暗い中で物を探すのは非常にストレスフル。LED照明など、省エネで明るい照明を適切に配置しましょう。

特に奥まった場所まで光が届くよう、複数箇所に照明を設置するのがおすすめです。また、コンセントも1箇所は確保しておくと、掃除機の使用など、メンテナンスの際に便利です。

屋根裏収納の効果的な活用法

屋根裏収納は単なる物置ではありません。工夫次第で様々な用途に活用できる、可能性に満ちた空間なのです。

では、具体的にどのような使い方ができるのでしょうか?実用的な活用法をいくつかご紹介します。

1. シーズンアイテムの収納

クリスマスツリーやひな人形、こいのぼりなど、年に数回しか使わない季節アイテムの保管に最適です。スキー用品や夏のレジャー道具なども、オフシーズンはここに収納しておけば、普段の生活スペースを圧迫しません。

出し入れの頻度が低いものを集めておくことで、日常的な収納スペースに余裕が生まれます。ただし、温度変化に弱いものは避けた方が無難です。

2. 趣味空間としての活用

天井が低いという制約はありますが、横になったり座ったりして過ごすスペースとして活用するのも一つの方法です。読書や音楽鑑賞、プラモデル製作など、集中したい趣味の時間を過ごす秘密基地として使えます。

子どもの遊び場としても人気があり、屋根裏ならではの非日常感が、特別な空間を演出してくれるでしょう。

3. ホームシアターの設置

屋根裏の閉鎖的な空間は、実はホームシアターに向いています。天井が低いため横になって映画鑑賞するスタイルにすれば、むしろ快適に過ごせるでしょう。

プロジェクターとスクリーン、クッションやマットレスを配置すれば、本格的なシアタールームの完成です。音漏れが気になる場合は、壁や床に防音材を使用するとよいでしょう。

屋根裏収納の後悔ポイントと対策

屋根裏収納を設置したものの、使いづらさに後悔するケースもあります。よくある後悔ポイントとその対策を知っておけば、満足度の高い屋根裏収納が実現できるでしょう。

1. 暑さ・寒さ問題

最も多い後悔が「夏は暑すぎる、冬は寒すぎる」という温度問題です。屋根に近い場所なので、外気温の影響をダイレクトに受けてしまいます。

対策としては、断熱材の充実はもちろん、小窓の設置や換気扇の導入が効果的。また、収納する物の種類を温度変化に強いものに限定するのも一つの方法です。

2. 出し入れの手間

はしごでの上り下りが想像以上に面倒で、結局使わなくなるというケースも少なくありません。特に重い荷物の移動は大変です。

対策としては、本当に必要なものだけを厳選して収納すること。また、頻度の低いものを優先的に屋根裏に置くようにしましょう。収納ボックスにラベルを付けて内容物を明確にしておくと、必要なときにすぐ見つけられます。

3. 天井の低さによる制約

1.4m以下という高さ制限があるため、立ち上がれない不便さを感じる方も多いです。

対策としては、低い空間でも使いやすい収納システムを導入すること。引き出し式の収納や、手前から奥へと段階的に物を置けるような工夫が有効です。また、使用頻度の高いものは手前に、低いものは奥に置くなどの工夫も大切です。

屋根裏収納の整理・収納テクニック

屋根裏収納を最大限に活用するには、効率的な整理・収納テクニックが欠かせません。限られたスペースを賢く使うコツをご紹介します。

特に天井が低く、形が不規則な屋根裏では、通常の収納とは異なるアプローチが必要です。

1. 収納ボックスの選び方

屋根裏収納には、透明な収納ボックスがおすすめです。中身が見えるので、わざわざ開けなくても何が入っているか一目瞭然。また、積み重ねられるタイプを選べば、限られた空間を縦にも有効活用できます。

サイズは統一しておくと、整理整頓がしやすくなります。防湿・防カビ機能付きのものを選べば、大切な物を守れるでしょう。

2. ゾーニングの工夫

屋根裏全体をいくつかのゾーンに分けて使い分けると、効率的に収納できます。例えば、入口近くには比較的頻繁に使うもの、奥には滅多に使わないものというように。

また、季節ごとにエリアを分けるのも一案です。「春夏ゾーン」「秋冬ゾーン」「クリスマスゾーン」など、取り出す時期が明確になれば、必要なときにすぐ見つけられます。

3. 収納リストの作成

屋根裏に何をしまったか忘れてしまうことはよくあります。収納リストを作成して、何がどこにあるかを記録しておきましょう。

スマートフォンのメモアプリや写真を活用すれば、わざわざ屋根裏に上がらなくても、必要なものがどこにあるか確認できます。定期的に更新することで、いつでも最新の情報を把握できるでしょう。

まとめ:屋根裏収納を最大限に活かすために

屋根裏収納は、上手に計画・活用すれば、住まいの収納力を大幅にアップさせる強い味方になります。建築基準法の条件を満たせば、容積率や固定資産税にも影響しないという大きなメリットも魅力的です。

しかし、断熱・換気対策、アクセス方法の選択、照明計画など、計画段階での検討が重要です。また、温度変化や天井の低さといった制約を理解した上で、収納する物を選んだり、整理・収納テクニックを工夫したりすることが、後悔しない屋根裏収納の鍵となります。

季節アイテムの収納、趣味空間、ホームシアターなど、使い方は多種多様。あなたのライフスタイルに合った活用法を見つけて、屋根裏という”秘密の空間”を最大限に生かしてみてはいかがでしょうか。

新築やリフォームをお考えの方は、ぜひ屋根裏収納の可能性も検討してみてください。プロの設計士やハウスメーカーに相談すれば、あなたの理想に合った屋根裏収納プランを提案してくれるでしょう。