理想のガレージ設計で暮らしが変わる

車好きなら一度は憧れるガレージのある家。大切な愛車を守るだけでなく、趣味の空間としても活用できる理想のガレージは、暮らしの質を大きく高めてくれます。最近では「ガレージハウス」と呼ばれる住宅も人気を集めていますね。

でも、ガレージ設計には多くの検討ポイントがあります。サイズや構造、動線計画から設備まで、細かな要素が快適さを左右するんです。

この記事では、注文住宅でガレージを設計する際に押さえておきたい15のポイントを詳しく解説します。車好きはもちろん、日常的に車を使う方にとっても、後悔しないガレージづくりの秘訣をお伝えします。

1. ガレージの基本サイズと必要寸法を知る

理想のガレージを設計するには、まず基本となるサイズ感を押さえておくことが重要です。車種によって必要な寸法が異なるため、愛車のサイズに合わせた計画が必須となります。

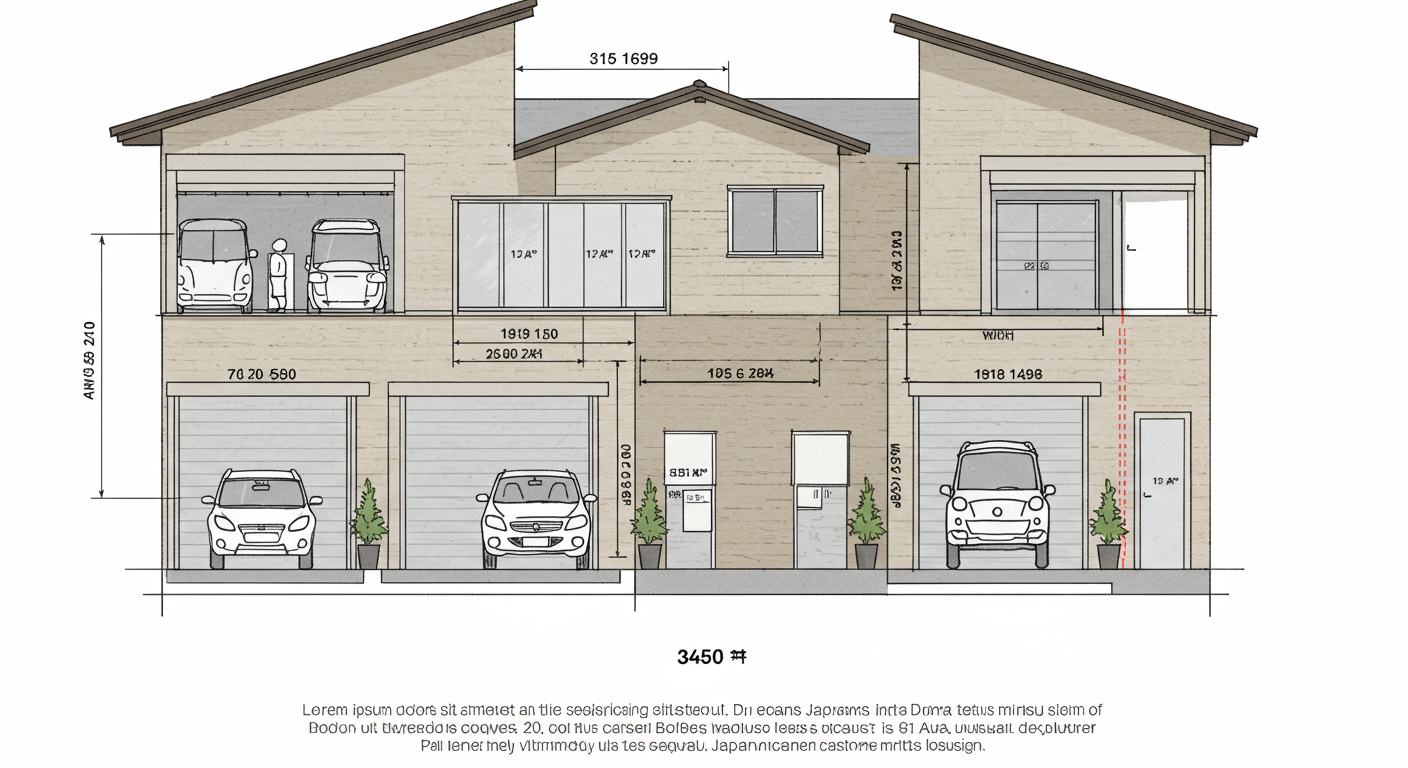

国土交通省の「駐車場設計・施工指針」によると、車室の最低サイズは次のように定められています。軽自動車なら2.0m×3.6m、小型自動車(5ナンバーや7ナンバー)は2.3m×5.0m、普通自動車(3ナンバー)は2.5m×6.0mが基準です。

しかし、ビルトインガレージの場合は両脇が壁になるため、この基準よりも広いスペースが必要になります。ドアの開閉やトランクの使用を考えると、幅は3.0m以上あると快適でしょう。また、奥行きも余裕を持たせて6.0m以上確保するのがおすすめです。

車2台分のガレージを検討する場合は、並列駐車なら幅5.5m以上、縦列駐車なら奥行き12m以上が目安となります。

車種別に必要な高さ(天井高)

ガレージの高さも重要なポイントです。一般的な乗用車なら2.1m程度、ハイルーフ車やSUVなら2.3m以上、キャリアを装着する場合はさらに余裕が必要です。

将来的な車の買い替えも考慮して、少し余裕を持った高さ設計がおすすめ。特に趣味でキャンピングカーやハイエースなどの大型車の購入を検討している方は、2.5m以上の天井高を確保しておくと安心です。

必要な間口(開口部)のサイズ

ガレージの間口(シャッターや扉の開口部)は、車の出し入れがスムーズにできるサイズが必要です。一般的な乗用車なら幅2.5m以上、高さ2.1m以上が基本となります。

ただし、運転に不安がある方や大型車を所有している場合は、さらに余裕を持たせた間口サイズにするとストレスなく使えます。幅3.0m、高さ2.3m以上あれば、ほとんどの車種に対応可能です。

2. ガレージタイプを選ぶ

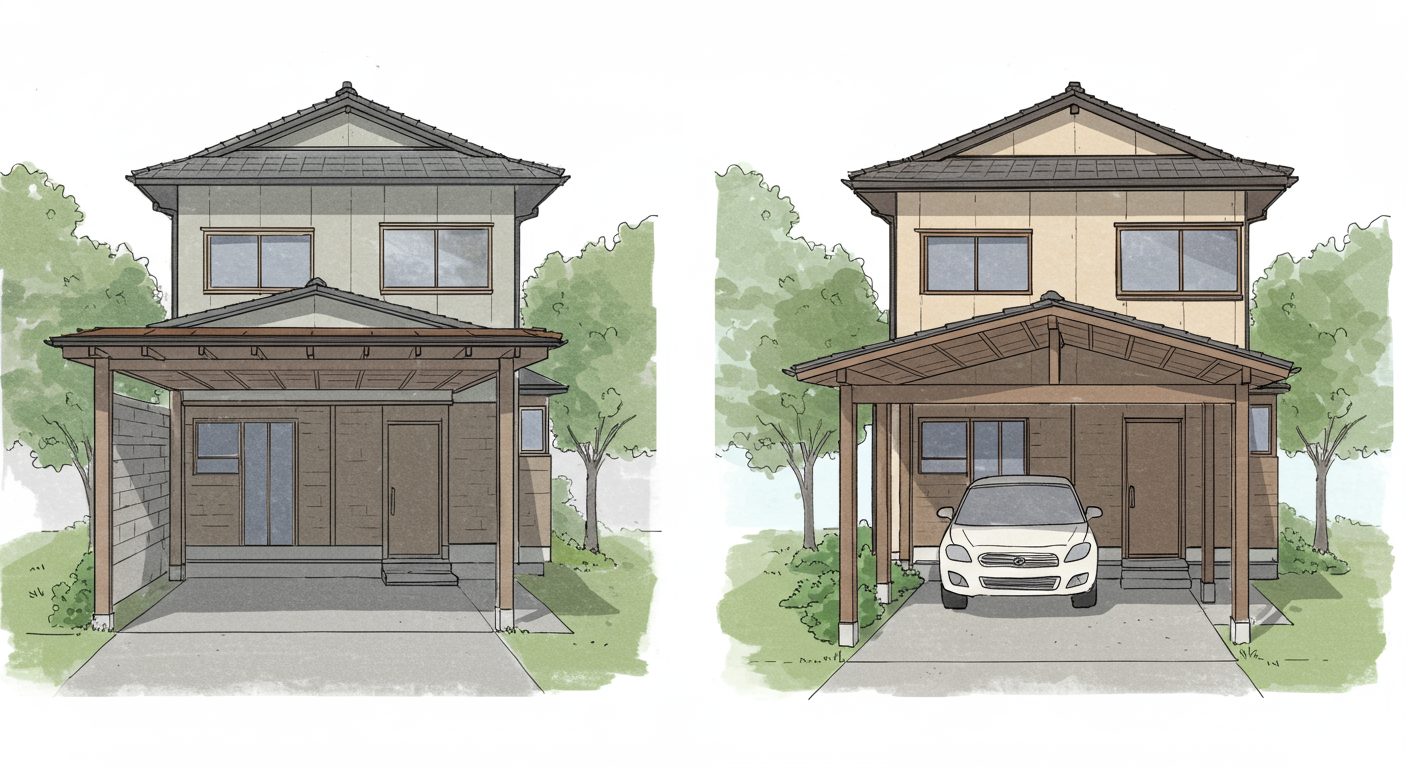

ガレージには大きく分けて「ビルトインガレージ」と「カーポート」の2種類があります。それぞれに特徴があるので、ライフスタイルに合わせて選びましょう。

ビルトインガレージは住宅と一体化した屋内型のガレージです。雨や雪、紫外線から車を守れるだけでなく、防犯面でも安心。車の乗り降りも濡れずにできるため、雨の日も快適です。

一方、カーポートは屋根だけのシンプルな構造で、コスト面で優れています。設置も比較的容易で、後から増設することも可能です。

ビルトインガレージのメリット

ビルトインガレージの最大の魅力は、天候に左右されず車の乗り降りができること。雨の日のお買い物帰りも荷物を濡らさずに家に入れます。また、車好きにとっては愛車のメンテナンスや趣味の空間としても活用できるのが大きな魅力です。

さらに、家の中から直接ガレージにアクセスできる動線を確保すれば、外出時の利便性が格段に向上します。

ただし、建築コストが高くなることや、排気ガス対策、換気設備の設置など考慮すべき点も多いです。

カーポートの活用法

カーポートは比較的リーズナブルに設置できるため、予算を抑えたい方に適しています。最近では、デザイン性の高いカーポートも増えており、住宅の外観との調和も図りやすくなっています。

サイドパネルを追加して風雨対策を強化したり、照明設備を充実させて夜間の使いやすさを向上させたりするなど、カスタマイズも可能です。

3. 動線計画で使いやすさを極める

ガレージの使いやすさを左右する重要な要素が「動線計画」です。毎日の生活の中で、どのようにガレージを使うかをイメージしながら設計することが大切です。

特に重視したいのが、ガレージから家への動線。買い物帰りの荷物の運び込みや、雨の日の移動を考えると、ガレージから直接キッチンや玄関へアクセスできる動線があると便利です。

たとえば、ガレージからパントリーやキッチンへの直通ドアがあれば、買い物袋を持ったまま効率よく移動できます。子育て世帯なら、ベビーカーや子どもの荷物の出し入れも楽になりますね。

家事動線との連携

洗濯物の干し入れや、ゴミ出しなどの家事動線とガレージの関係も考慮しましょう。雨の日でも洗濯物を干せるスペースをガレージ内に確保したり、ゴミ置き場をガレージの一角に設けたりすると、家事効率が格段に上がります。

また、ガレージ内に洗面台を設置すれば、外作業後の手洗いや、車の洗車道具の洗浄にも便利です。

収納スペースの確保

ガレージには車だけでなく、様々なものを収納することになります。季節用品やアウトドア用品、工具類など、使用頻度に合わせた収納計画が必要です。

壁面を活用した収納棚や、天井吊り下げ式の収納など、限られたスペースを最大限に活用する工夫を取り入れましょう。

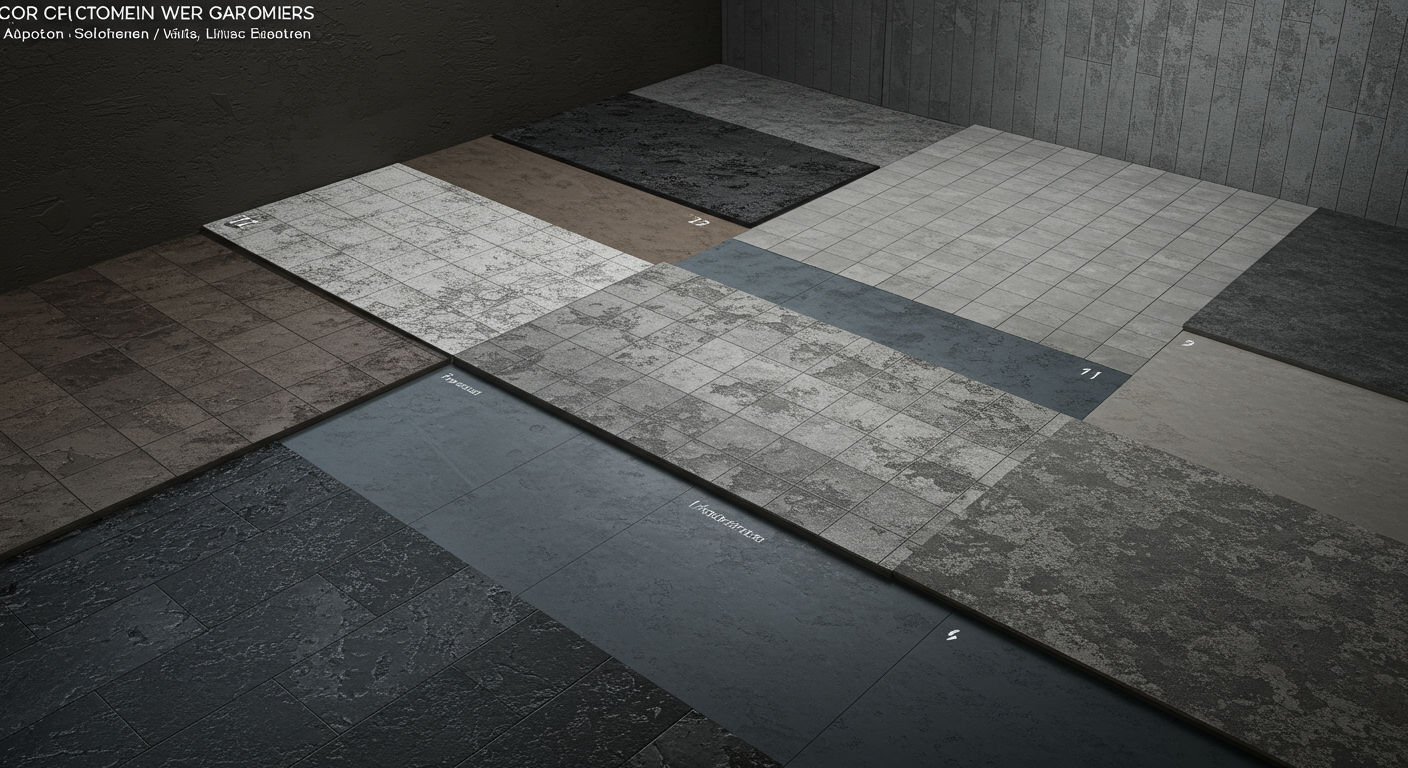

4. 床材・壁材選びのポイント

ガレージの床材選びは、見た目だけでなく機能性も重要です。車からの油漏れや水滴に強く、掃除がしやすい素材を選びましょう。

一般的には、コンクリート床にエポキシ樹脂塗装を施すのが定番です。耐久性に優れ、汚れも拭き取りやすいのが特徴。最近では、ガレージ専用のタイルやコーティング材も充実しており、デザイン性と機能性を両立できます。

床材を選ぶ際は、滑りにくさも重要なポイント。特に雨の日は床が濡れて滑りやすくなるため、適度な滑り止め効果のある素材がおすすめです。

壁材と天井材の選択

壁材は耐久性と防火性を考慮して選びましょう。一般的には石膏ボードに耐水性のある塗装を施したものや、ガルバリウム鋼板などが使われます。

車好きの方は、愛車を美しく見せる壁の色や素材にもこだわりたいところ。白や明るいグレーの壁なら、車を引き立てる効果があります。

天井材も同様に、耐水性と耐久性を重視。結露対策として断熱材を入れることも検討しましょう。

5. 換気・空調・照明計画

ビルトインガレージでは、換気計画が非常に重要です。車からの排気ガスや湿気をしっかり排出する必要があります。

法律上も、ビルトインガレージには機械換気設備の設置が義務付けられています。24時間換気システムを導入するか、換気扇を設置して定期的に換気するようにしましょう。

特に結露対策は重要です。冬場は車についた雪や雨が溶けて湿度が上がりやすく、結露の原因になります。断熱性を高め、適切な換気を行うことで結露を防ぎましょう。

照明計画のコツ

ガレージの照明は、単に明るさを確保するだけでなく、配置にも工夫が必要です。車の乗り降りがしやすいよう、ドア付近に照明を設置したり、作業スペースには手元が明るく見える照明を配置したりすると便利です。

最近では、LED照明が主流となっており、省エネ性と長寿命を兼ね備えています。調光機能付きの照明なら、用途に合わせて明るさを調整できるのでおすすめです。

空調設備の検討

趣味の空間としてガレージを活用する場合は、空調設備の導入も検討しましょう。真夏や真冬でも快適に過ごせるよう、エアコンの設置や床暖房の導入なども選択肢に入れてみてください。

ただし、ガレージは断熱性が低い場合が多いため、断熱工事と併せて検討するのがポイントです。

6. 防音・断熱対策で快適性を高める

ビルトインガレージを設ける場合、防音対策は必須です。特に早朝や深夜の車の出入りは、家族や近隣への騒音トラブルの原因になりかねません。

シャッターの開閉音やエンジン音を軽減するため、ガレージの壁や天井に防音材を施工することを検討しましょう。防音シートや吸音材の活用で、かなりの騒音軽減効果が期待できます。

また、シャッター自体も静音タイプを選ぶことで、開閉時の音を大幅に抑えられます。

断熱性能の確保

ガレージの断熱性能は、車の保管環境だけでなく、隣接する居住空間の快適性にも影響します。断熱材をしっかり施工することで、夏の暑さや冬の寒さを軽減できます。

特に、ガレージの上に居室がある場合は、床の断熱・防音対策が重要です。冬場は車についた冷気が室内に伝わりやすく、居室が冷えてしまう原因になります。

断熱性能を高めることで、結露防止にもつながり、カビやサビの発生リスクも低減できます。

7. 電気設備・コンセント配置

ガレージ内の電気設備は、使い勝手を大きく左右します。照明用のスイッチは入口付近の使いやすい位置に配置し、複数箇所からの操作が可能な3路スイッチの採用も検討しましょう。

コンセントは十分な数を確保することが重要です。掃除機や電動工具の使用、スマートフォンの充電など、様々な用途を想定してください。防水タイプのコンセントを選べば、水回りでの使用も安心です。

最近では電気自動車やプラグインハイブリッド車の普及も進んでいるため、充電設備の導入も視野に入れておくと良いでしょう。

スマートホーム連携

最新のガレージドアは、スマートホームシステムと連携できるタイプも増えています。スマートフォンでの遠隔操作や、帰宅時に自動で開閉するなど、便利な機能が実現可能です。

また、防犯カメラやセンサーライトなどのセキュリティ機器との連携も検討する価値があります。

8. 収納システムで整理整頓

ガレージを常に清潔で使いやすい空間に保つには、効率的な収納システムが欠かせません。壁面を活用したウォールストレージは、床面積を犠牲にせずに多くのアイテムを収納できる優れた選択肢です。

工具類は見せる収納にすると、使いたい時にすぐ取り出せて便利。フックボードやペグボードを設置すれば、ドライバーやペンチなどの小物類もすっきり整理できます。

季節用品やアウトドア用品など、使用頻度の低いものは天井近くの収納スペースを活用するのがおすすめ。天井吊り下げ式の収納ラックを設置すれば、スペースを有効活用できます。

DIYワークスペースの確保

趣味のDIYや車のメンテナンスを楽しみたい方は、作業スペースの確保も重要です。折りたたみ式の作業台を設置すれば、必要な時だけ広げて使うことができます。

作業台の近くには必要な工具類をすぐに取り出せるよう収納し、十分な照明も確保しましょう。

専用収納家具の活用

ガレージ専用の収納家具も充実しています。耐水性や耐油性に優れた素材で作られたキャビネットやシェルフは、ガレージ環境での使用に適しています。

収納家具を選ぶ際は、将来的な収納物の増加も見込んで、少し余裕を持ったサイズ選びがおすすめです。

9. 防犯対策で安心を確保

ガレージは住宅への侵入経路になりやすいため、しっかりとした防犯対策が必要です。まず基本となるのが、頑丈なガレージドアの選択。破られにくい素材や構造のものを選びましょう。

電動シャッターには暗証番号式やリモコン操作式など、セキュリティ性の高いタイプがあります。最新のものではスマートフォンと連携し、開閉状況を遠隔で確認できるシステムも登場しています。

ガレージ内には防犯カメラやセンサーライトの設置も効果的。不審者を検知して自動的に照明が点灯すれば、犯罪抑止につながります。

窓の防犯対策

ガレージに窓を設ける場合は、防犯ガラスや面格子の採用を検討しましょう。採光や通風は確保しつつ、侵入リスクを低減できます。

また、ブラインドやカーテンで内部が見えないようにすることも、防犯上重要なポイントです。

10. 将来を見据えた拡張性

ガレージ設計では、将来的なライフスタイルの変化も考慮しておくことが大切です。家族構成の変化や、趣味の発展に合わせて使い方が変わることも少なくありません。

たとえば、子どもが成長して車の台数が増える可能性がある場合は、拡張できるスペースを確保しておくと安心です。

また、電気自動車の普及を見据えて、充電設備の導入スペースや配線を事前に考慮しておくのも賢明な選択です。

多目的スペースとしての活用

ガレージは単なる車の保管場所にとどまらず、多目的に活用できる可能性を秘めています。子どもの遊び場、ホームジム、作業スペースなど、ライフステージに合わせた使い方ができるよう、フレキシブルな設計を心がけましょう。

将来的な用途変更も視野に入れて、十分な電源確保や断熱性能の向上を図っておくと、選択肢が広がります。

11. 耐震性を確保する構造設計

ガレージを設計する際、特に並列駐車のビルトインガレージでは耐震性の確保が重要な課題となります。大きな開口部を設けることで、壁量が減少し耐震性が低下するリスクがあるからです。

この問題に対処するには、構造計算に基づいた適切な補強が必要です。鉄骨造の柱や梁を採用したり、耐力壁をバランスよく配置したりすることで、十分な強度を確保できます。

ガレージ部分の構造設計は、必ず専門の建築士に相談し、安全性を最優先に考えましょう。

基礎工事の重要性

ガレージの床は車の重量を支えるため、しっかりとした基礎工事が欠かせません。特に地盤が弱い場合は、地盤改良や基礎の補強を検討する必要があります。

また、水はけにも配慮し、適切な勾配をつけることで、雨水や洗車時の水が滞留しないようにしましょう。

12. デザイン性と外観の調和

ガレージは住宅の外観に大きな影響を与える要素です。住宅全体のデザインコンセプトと調和したガレージデザインを心がけましょう。

シャッターや外壁の素材、色調を住宅本体と合わせることで、統一感のある外観を実現できます。最近では、デザイン性の高いガレージドアも多数登場しており、住宅のアクセントとして活用することも可能です。

ガレージの配置も外観に影響します。正面に大きなガレージドアが来ると圧迫感が出るため、セットバックさせたり、角度をつけたりする工夫も検討してみましょう。

アプローチとの一体感

ガレージへのアプローチも重要なデザイン要素です。門扉からガレージまでの動線を美しく設計することで、住宅全体の印象が格段に向上します。

舗装材の選択や植栽の配置にもこだわり、機能性と美しさを両立させましょう。

13. メンテナンス性を考慮した設計

ガレージは日常的に使用する場所であり、経年による汚れや劣化は避けられません。そのため、メンテナンスのしやすさを考慮した設計が重要です。

床材や壁材は、掃除がしやすく耐久性のある素材を選びましょう。特に床は油汚れが付きやすいため、拭き取りやすい素材がおすすめです。

また、シャッターや電動機器などの可動部分は定期的なメンテナンスが必要です。点検や部品交換がしやすいよう、アクセス性を確保しておくことも大切です。

排水設備の確保

ガレージ内の排水設備も重要なポイントです。洗車や雨天時の水処理を考慮し、適切な排水溝や勾配を設けましょう。

排水溝は落ち葉や砂などで詰まりやすいため、清掃しやすい構造のものを選ぶと良いでしょう。

14. コスト計画と優先順位の設定

理想のガレージを実現するには、適切なコスト計画が欠かせません。ガレージ設計では、「必須の機能」と「あれば便利な機能」を明確に区分し、優先順位をつけることが重要です。

基本的な構造や防水・断熱などの基礎的な性能は妥協せず、装飾的な要素や高級仕様は予算と相談しながら決めていくとよいでしょう。

また、将来的なランニングコストも考慮することが大切です。電気代や修繕費なども含めた長期的な視点でコスト計画を立てましょう。

段階的な整備計画

予算の制約がある場合は、段階的な整備計画も検討価値があります。まずは基本的な構造と必須機能を確保し、収納システムや電気設備などは後から追加していくアプローチも可能です。

ただし、後付けが難しい配管や配線などは、初期段階でしっかり計画しておくことが重要です。

15. プロの知見を活用した設計相談

理想のガレージを実現するには、専門家のアドバイスを積極的に取り入れることが大切です。建築士やハウスメーカーの担当者に、具体的な希望や懸念点を伝え、最適な提案を引き出しましょう。

特に構造面や法規制に関わる部分は、素人判断ではなくプロの知見に頼ることが重要です。地域の建築規制や消防法などの法的制約も、専門家なら適切にアドバイスしてくれます。

また、実際にガレージのある住宅に住んでいる方の体験談も参考になります。見学会やSNSなどを通じて、リアルな使用感や後悔ポイントを知ることで、自分の計画に活かせるでしょう。

家づくり計画書の活用

注文住宅でガレージを含めた理想の家づくりを実現するには、専門家のサポートを受けられるサービスの活用も検討してみましょう。タウンライフ家づくりでは、ユーザーの希望に沿った家づくり計画書の作成依頼ができ、優良ハウスメーカーや工務店に新築一戸建ての間取りプラン作成を依頼することが可能です。

チャットボット形式のフォームで簡単に希望を伝えられ、パントリーやシューズクローク、ガレージなど、こだわりの設備も選択できます。理想のガレージを含めた家づくりの第一歩として、ぜひ活用してみてください。

まとめ:理想のガレージで暮らしを豊かに

理想のガレージ設計を実現するための15のポイントをご紹介しました。基本サイズの確保から、タイプ選び、動線計画、素材選択、設備計画、そして将来性まで、多角的な視点で検討することが大切です。

ガレージは単なる車の保管場所ではなく、暮らしの質を高める重要な空間です。家族のライフスタイルや将来の変化も見据えた計画を立て、後悔のない理想のガレージを実現しましょう。